Les musées du protestantisme ont fait preuve d’une grande réactivité avec le déconfinement culturel. Après une mise en sommeil contrainte, la réouverture des lieux culturels annoncée pour le 19 mai a redonné espoir à tous les partenaires qui se sont préparés avec optimisme à l’accueil des visiteurs pour la saison estivale, et nous efforçons d’en faire ainsi l’écho. Vous trouverez en page de couverture le riche programme estival du Musée du Désert.

Le musée du Bois Tiffrais invite à sa fête d’été, le dimanche 11 juillet, avec un culte à sous le grand chêne, une conférence de Nicole Vray sur Bernard Palissy et la visite du musée.

Le Temple protestant de La Rochelle a programmé une série de conférences pour commémorer le 450e anniversaire de la Confession de foi des Eglises réformées de France, dite « de la Rochelle ».

Le Musée du Poitou protestant, à Beaussais, met à l’honneur des femmes protestantes par une exposition temporaire jusqu‘au 10 octobre, et Didier Poton y a donné sur une conférence sur Jeanne d’Albret à la Rochelle, 1568-1572 : La reine de Navarre, rejoint à la Rochelle en 1569 les Grands du parti huguenot afin de leur présenter son fils Henri (futur Henri IV). La Rochelle devient ainsi la capitale politique et militaire du protestantisme français. C’est aussi lors de ce séjour qu’elle comprend et soutient par la signature de lettres de course la guerre maritime contre les Espagnols initiée par l’Amiral de Coligny. C’est aussi l’occasion pour elle d’organiser un synode national en 1571 qui, en présence de Théodore de Bèze, établit la Confession de foi dite « de La Rochelle ». Par son soutien au collège rochelais et à la fondation d’une académie, elle joue un rôle décisif dans la nécessité de former rapidement les futurs pasteurs, indispensables au développement de la réforme calvinienne française.

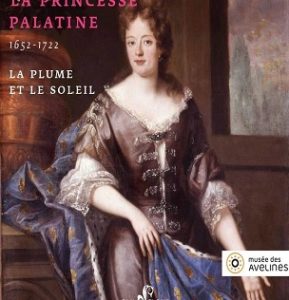

L’exposition La princesse Palatine (1652-1722), La plume et le soleil, fermée lors du confinement, prolongée jusqu’au 27 juin au musée des Avelines à Saint-Cloud, rassemblait une centaine d’œuvres, peintures, gravures, dessins, tapisseries, objets d’art et lettres manuscrites, prêtés par la BNF, et les plus grands musées. Elisabeth-Charlotte de Bavière, fille de l’Electeur palatin Karl-Ludwig, épousa Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV en 1671 à l’âge de 19 ans, portant les titres de duchesse d’Orléans et de « Madame ». Liselotte, princesse allemande élevée protestante se convertit par obligation au catholicisme. Elle bénéficiait d’un appartement à Versailles, mais lui préférait le château de Saint-Cloud, « le plus bel endroit au monde ». Témoin privilégié des mœurs de la cour, elle a laissé une abondante correspondance pleine de verve envoyée à sa famille, ainsi qu’en donne un aperçu son autodescription : « Ma taille est monstrueuse d’épaisseur ; je suis carrée comme un dé à jouer. Ma peau est d’un rouge tacheté de jaune : je commence à grisonner, et mes cheveux sont poivre et sel ; mon front et mes yeux sont tout ridés, mon nez toujours aussi de travers et par-dessus le marché tout brodé de la petite vérole ainsi que mes deux joues plates. J’ai un double menton, les dents gâtées, la bouche un peu endommagée, plus grande et plus ridée ; vous jugez de ma jolie figure ».

L’exposition La princesse Palatine (1652-1722), La plume et le soleil, fermée lors du confinement, prolongée jusqu’au 27 juin au musée des Avelines à Saint-Cloud, rassemblait une centaine d’œuvres, peintures, gravures, dessins, tapisseries, objets d’art et lettres manuscrites, prêtés par la BNF, et les plus grands musées. Elisabeth-Charlotte de Bavière, fille de l’Electeur palatin Karl-Ludwig, épousa Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV en 1671 à l’âge de 19 ans, portant les titres de duchesse d’Orléans et de « Madame ». Liselotte, princesse allemande élevée protestante se convertit par obligation au catholicisme. Elle bénéficiait d’un appartement à Versailles, mais lui préférait le château de Saint-Cloud, « le plus bel endroit au monde ». Témoin privilégié des mœurs de la cour, elle a laissé une abondante correspondance pleine de verve envoyée à sa famille, ainsi qu’en donne un aperçu son autodescription : « Ma taille est monstrueuse d’épaisseur ; je suis carrée comme un dé à jouer. Ma peau est d’un rouge tacheté de jaune : je commence à grisonner, et mes cheveux sont poivre et sel ; mon front et mes yeux sont tout ridés, mon nez toujours aussi de travers et par-dessus le marché tout brodé de la petite vérole ainsi que mes deux joues plates. J’ai un double menton, les dents gâtées, la bouche un peu endommagée, plus grande et plus ridée ; vous jugez de ma jolie figure ».