par Christiane Guttinger

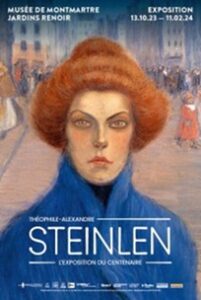

De l’artiste Théophile Steinlen, nous connaissons les croquis de chats saisis sur le vif et l’affiche emblématique du cabaret du Chat Noir. L’exposition monographique qui lui est actuellement consacrée au Musée de Montmartre[1], à l’occasion du centenaire de sa mort, révèle un artiste complet, protéiforme, dessinateur, graveur, affichiste, peintre et sculpteur.

De l’artiste Théophile Steinlen, nous connaissons les croquis de chats saisis sur le vif et l’affiche emblématique du cabaret du Chat Noir. L’exposition monographique qui lui est actuellement consacrée au Musée de Montmartre[1], à l’occasion du centenaire de sa mort, révèle un artiste complet, protéiforme, dessinateur, graveur, affichiste, peintre et sculpteur.

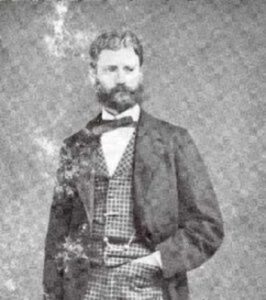

Suisse, né dans une famille bourgeoise de Vevey, Steinlen abandonne au bout de deux ans[2] des études de théologie entreprises à l’académie de Lausanne. A Mulhouse où l’accueille un de ses oncles il s’initie au dessin d’ornement industriel, à la gravure destinée à l’impression sur étoffes. Mais il aspire à plus de liberté ! En 1881, il débarque à Paris avec sa future femme et quelques sous en poche. et s’installe sur la Butte Montmartre.