par Christiane Guttinger

Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ?

Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ?

« Sola Scriptura » (l’Ecriture seule) est un des principes fondateurs de la Réforme. Donner accès aux textes bibliques par la traduction la plus fidèle a constitué une priorité. Calvin peut être considéré comme un des pères de la langue française, introduisant des expressions populaires dans ses ouvrages théologiques publiés en français, et non plus en latin. Il demanda à son cousin Olivetan d’œuvrer à une traduction de la Bible puisant aux sources hébraïques et grecques et non plus seulement latines telle que l’avait réalisé l’humaniste Lefèvre d’Etaples. Il commença une traduction des Psaumes, poursuivie par Clément Marot et Théodore de Bèze, que des musiciens comme Goudimel mirent en musique : ceux que nous entonnons encore aujourd’hui lors des cultes !

Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par

Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par

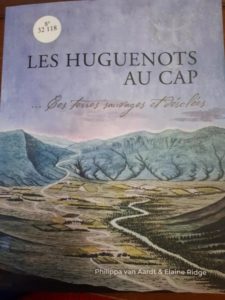

« Les huguenots au Cap », tel est le titre d’un important ouvrage que la Société huguenote d’Afrique du Sud a publié il y a quelques mois en trois éditions différentes : anglais, afrikaans et français.

« Les huguenots au Cap », tel est le titre d’un important ouvrage que la Société huguenote d’Afrique du Sud a publié il y a quelques mois en trois éditions différentes : anglais, afrikaans et français. par Christiane Guttinger

par Christiane Guttinger