par Gilles Peugeot

Jean-Paul Rabaut est né en 1743 à Nîmes sous le règne de Louis XV. Nîmes est une ville unique : les protestants y sont minoritaires mais ce sont eux qui dirigent une activité économique très florissante dans la soie, la laine et les serges (notamment la toile « denim » bleue, ancêtre de nos blue-jeans).

Jean-Paul Rabaut est né en 1743 à Nîmes sous le règne de Louis XV. Nîmes est une ville unique : les protestants y sont minoritaires mais ce sont eux qui dirigent une activité économique très florissante dans la soie, la laine et les serges (notamment la toile « denim » bleue, ancêtre de nos blue-jeans).

Le modèle de ces pasteurs du Désert est Paul Rabaut (1718-1794) qui exerce la double fonction de pasteur du Consistoire de Nîmes et de Délégué Général de tous les Consistoires de France. Il se déplace de cachette en cachette au gré des cultes et des synodes.

Jean-Paul Rabaut (1743-1793) est son fils aîné. Lors de ses études de théologie et de droit à Genève, son précepteur lui attribue le pseudonyme de Saint Etienne car le Résident de France à Genève ne doit surtout pas apprendre qu’il côtoie un fils du pasteur Paul Rabaut !

Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ?

Alors qu’est inauguré ces jours-ci le château rénové de François Ier à Villers-Cotterêts, « Cité internationale de la langue française », n’est-ce pas le moment de rappeler le rôle joué par les protestants dans l’élaboration et la diffusion de la langue française ? Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par

Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par

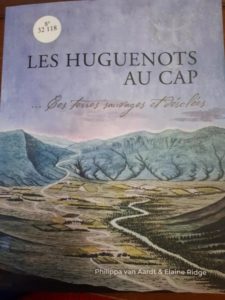

« Les huguenots au Cap », tel est le titre d’un important ouvrage que la Société huguenote d’Afrique du Sud a publié il y a quelques mois en trois éditions différentes : anglais, afrikaans et français.

« Les huguenots au Cap », tel est le titre d’un important ouvrage que la Société huguenote d’Afrique du Sud a publié il y a quelques mois en trois éditions différentes : anglais, afrikaans et français.