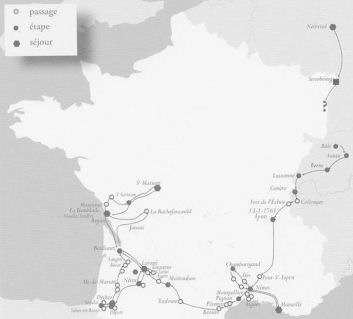

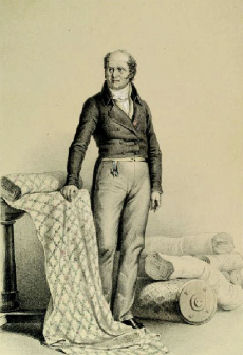

Christophe-Philippe Oberkampf, né en 1738 dans le Würtemberg, est élevé en Suisse. Dès 11 ans et demi il se forme auprès de son père, teinturier grand tein de bleu sur toile blanche à Aarau, puis comme graveur chez Koechlin-Dollfus à Mulhouse. Il arrive à Paris en 1758, embauché comme graveur puis coloriste à la petite manufacture de toiles peintes Cottin (située à l’emplacement actuel de la bibliothèque de l’Arsenal).

Christophe-Philippe Oberkampf, né en 1738 dans le Würtemberg, est élevé en Suisse. Dès 11 ans et demi il se forme auprès de son père, teinturier grand tein de bleu sur toile blanche à Aarau, puis comme graveur chez Koechlin-Dollfus à Mulhouse. Il arrive à Paris en 1758, embauché comme graveur puis coloriste à la petite manufacture de toiles peintes Cottin (située à l’emplacement actuel de la bibliothèque de l’Arsenal).

En 1759, le port des vêtements en « indienne« , interdits par protectionnisme, mais fort à la mode, sont autorisés en France : Oberkampf crée alors sa propre manufacture d’indiennes, à proximité des Gobelins.

Mais il voit plus grand. Un an plus tard, il se rapproche de Versailles où la cour constituera sa clientèle, et fonde toujours sur la Bièvre la manufacture de Jouy–en-Josas, dont il accroit ensuite le domaine.

Oberkampf obtient la nationalité française en 1770.

La pratique religieuse n’est autorisée officiellement pour les protestants français qu’en 1789. Il se marie clandestinement à la chapelle de Suède en 1774, puis veuf, son second mariage est célébré en 1781 à la chapelle de Hollande avec, exceptionnellement, un brevet de permission royal !