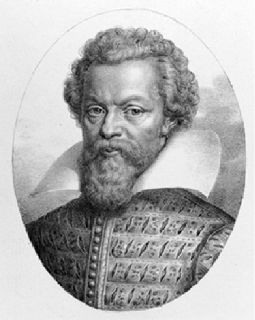

En 1559, Philippe de Mornay devint seigneur du Plessis. Il hérita de sa grand-tante maternelle d’un domaine : le Plessis-Marly, à Longvilliers dans les Yvelines. Il était donc paradoxal que la présence de protestants dans cette région soit toujours niée. De récentes recherches prouvent le contraire.

En 1559, Philippe de Mornay devint seigneur du Plessis. Il hérita de sa grand-tante maternelle d’un domaine : le Plessis-Marly, à Longvilliers dans les Yvelines. Il était donc paradoxal que la présence de protestants dans cette région soit toujours niée. De récentes recherches prouvent le contraire.

En 1601, le culte est établi au Plessis par Philippe de Mornay et Charlotte Arbalesque son épouse, conformément à la clause de l’édit de Nantes autorisant deux temples par baillage. Le temple a pu être édifié dès cette date. Il y avait aussi un cimetière. Maurice de Lauberan, Jacques Rondeau, Joseph Hammer furent les pasteurs de la paroisse.

50 familles, soit 200 à 250 personnes, tant du Plessis que des hameaux et villages alentours, Bouc-Etourdy, Saint Arnoult, Sermaise, Orcemont, Dourdan, forment cette communauté rurale qui semble avoir entretenu de bons rapports avec ses voisins catholiques. On y trouve des gentilshommes, dont à partir de 1664 les Chartier-Le Faucheux nouveaux propriétaires et seigneur du domaine, leur fermier, des marchands, des vignerons, un armurier, mais surtout pour plus du tiers, des ouvriers en soie. C’était l’activité de la ville proche de Dourdan qui bénéficiait d’un privilège accordé par Colbert pour la confection des bas. Colbert avait fait installer au château de Madrid (à Neuilly) une magnanerie et une manufacture de bas de soie au métier où plusieurs maitres de Dourdan ont été formés. Certains sont aussi installés à Paris dans l’enclos du Temple ; parmi eux, un maitre anglais, Richard King : des relations existent donc avec Paris et l’Angleterre. Il est possible que des muriers aient été cultivés dans la région…

Les premières persécutions s’abattent dès 1683, la rente du pasteur est donnée à l’Hôtel Dieu de Dourdan, le consistoire surveillé. Le 24 octobre 1685, sur ordre de Bazin de Bezon, intendant de la généralité d’Orléans, le temple est abattu, le cimetière détruit. En novembre, 52 personnes vont abjurer collectivement, principalement des femmes et leurs enfants.