C’est à l’Ecossais protestant John Napier ou Neper (château de Merchiston, près d’Édimbourg 1550-1617) théologien, physicien, astronome et mathématicien que l’on doit l’invention des logarithmes. Baron de Merchiston, il se fit connaître par sa défense du protestantisme, et mit notamment en garde le roi Jacques VI d’Écosse contre les visées du roi catholique Philippe II d’Espagne. Neper inventa les logarithmes pour simplifier les calculs trigonométriques nécessaires en astronomie et sa description du nouvel outil, parut en 1614 dans Mirifici logarithmorum canonis descripti. On distingue les logarithmes décimaux et néperiens qui ont été très utilisés pour des calculs manuels de grande précision jusqu’à l’apparition de nouveaux moyens de calculs tels que les ordinateurs. Les anciens élèves des classes préparatoires se souviennent sans doute des tables Bouvard et Ratinet…

Protestantisme

Centenaire du grand temple de la place Cavour à Rome

Le 8 février 2014 a été célébré avec éclat, en présence du maire de Rome, Ignazio Marino et des autorités régionales du Latium, le centenaire du temple de la place Cavour, entièrement restauré pour l’occasion grâce au concours de la ville de Rome, des Affaires Culturelles et du mécénat privé.

Le 8 février 2014 a été célébré avec éclat, en présence du maire de Rome, Ignazio Marino et des autorités régionales du Latium, le centenaire du temple de la place Cavour, entièrement restauré pour l’occasion grâce au concours de la ville de Rome, des Affaires Culturelles et du mécénat privé.

L’inauguration le 8 février 1914, en présence de deux mille personnes, avait déchainé la polémique de la presse catholique, malgré un accueil favorable du roi Vittorio Emanuele III.

Situé dans le très cossu district de Prati, sur la vaste place Cavour, près du Palais de Justice, il fait face à Saint-Pierre, sinon dans un geste de défi, du moins de confrontation délibérée. Rien de fortuit dans cet emplacement : il s’agit de montrer et témoigner de la présence évangélique à Rome, après des siècles de bannissement et de persécutions. Derrière la place Cavour, le château Saint-Ange fut la prison des évangéliques au XVIe siècle et c’est là que fut supplicié le réformateur humaniste Gian Luigi Pascale (1560).

Le réveil des coeurs, tour d’horizon du protestantisme français vu par le frère morave Fries en 1761-1762

Nous avons déjà évoqué Jean Hus et Comenius. Le mouvement issu de cette piété tchèque et du piétisme allemand rayonna jusqu’en France au XVIIIe siècle. Le journal de voyage de Pierre Conrad Fries que vous venez de retranscrire et publier aux éditions Le Croix Vif en constitue un témoignage exceptionnel !

Nous avons déjà évoqué Jean Hus et Comenius. Le mouvement issu de cette piété tchèque et du piétisme allemand rayonna jusqu’en France au XVIIIe siècle. Le journal de voyage de Pierre Conrad Fries que vous venez de retranscrire et publier aux éditions Le Croix Vif en constitue un témoignage exceptionnel !

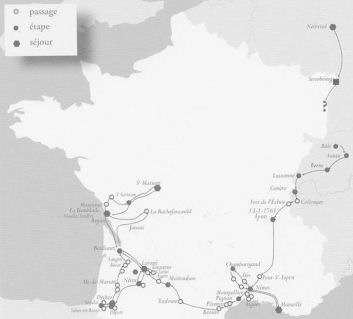

En 1761-62, un clandestin fait un long voyage. C’est plus précisément un montbéliardais, déguisé en pharmacien et dûment muni d’un passeport établi à Genève, qui entreprend ce périple de 18 mois dans la France du Sud. Pierre Conrad Fries est un ancien pasteur luthérien ayant rejoint l’Unité des frères, dite Eglise morave. Comment fut-il accueilli en France ? Il est reçu à bras ouvert, par les « réveillés », ceux qui sympathisent avec la piété des frères moraves; en revanche parfois assez sèchement par ceux qui tiennent à l’ « orthodoxie ».

Le bicentenaire des Ecoles du Dimanche françaises

Aujourd’hui, les Écoles du dimanche éveillent toujours encore de vivants souvenirs chez les protestants de tous les continents. Mais que sait-on de racines du mouvement français, de ses acteurs et de ses méthodes pédagogiques ?

1. Les racines anglaises

Le mouvement des Écoles du dimanche qui se répand dans le monde entier au XIXe siècle est né en Angleterre à la toute fin du XVIIIe siècle. Il est le fruit du Réveil protestant. Trois types de dispositifs, caractérisent ce mouvement originel.

Ce n’est cependant pas à un pasteur mais au publiciste Robert Raikes (1736-1811) que l’histoire attribue la paternité de ce dynamique mouvement d’éducation populaire, lancé en 1780, à Gloucester, sa ville natale. On ignore souvent que ces écoles avaient originellement pour but de scolariser et de socialiser le dimanche, de jeunes ouvriers, quelle que soit leur religion. Le mouvement a eu pour caution pédagogique celle du pasteur anglican Thomas Stock (1750-1803) parent par alliance de Raikes et pour son organisation, du baptiste William Fox (1736-1826) de Gloucester, qui avait fait carrière dans le commerce du drap à Londres.

Boissy d’Anglas, un ardéchois protestant défenseur des libertés

François-Antoine Boissy, voit le jour en 1756 à Saint-Jean-Chambre, en Vivarais. Issu de la bourgeoisie réformée ardéchoise, il participe à tous les régimes de la période révolutionnaire… On l’a comparé à un caméléon. Il n’a cependant rien d’une girouette ; c’est un homme de terrain pondéré et pragmatique, soucieux de préserver les acquis de la constitution de 1789 concernant les libertés individuelles, la justice civile et la tolérance.

Neveu de Marie Durand, son éducation et la mémoire familiale lui inspirent l’horreur du fanatisme, de l’injustice et de l’arbitraire. Son père meurt lorsqu’il a trois ans. Il est d’abord éduqué par sa mère et sa tante paternelle, puis, sur les conseils d’une tante préceptrice des enfants du Landgrave de Hesse-Cassel, (Mme Oudry) il poursuit ses études dans un collège parisien sous une pseudo nationalité suisse, ce qui le dispense de pratique catholique et lui permet d’assister aux cultes de la Chapelle de Hollande. Il fait son droit à Paris et à Orange. Marié à 20 ans à Marie-Françoise Michel, la fille du président du Présidial de Nîmes, il partage dans cette ville, pendant 10 ans, la maison du pasteur Paul Rabaut qui baptise ses enfants.

Les Protestants des environs de Château-Thierry et Monneaux (Aisne)

La Réforme évangélique se développe dès le second quart du XVIe siècle, à l’Est de Paris, dans le diocèse de Meaux, et touche la région de Château-Thierry. Un culte est célébré à proximité, à Nogentel.

Dès 1550 des castelthéodoriciens contraints de s’exiler figurent dans les registres de paroisses réformées françaises d’Allemagne, Pays-Bas et Genève. A la Révocation, certains, gagnent l’Afrique du Sud à bord de navires hollandais. Ainsi, de nos jours, dans la région du Cap, face au musée huguenot de Frankschoek, un restaurant proposant une cuisine française s’appelle Monneaux !

De Montauban à Mayence, l’étonnante destinée d’André Jeanbon Saint-André

C’est avec un peu de retard que nous commémorons aujourd’hui le bicentenaire de la mort de Jean Bon Saint-André, décédé le 10 décembre 1813 à Mayence après une vie riche en péripéties.

André Jeanbon naît à Montauban le 25 février 1749 dans une famille de « facturiers », c’est-à-dire d’industriels du textile,

nombreux chez les protestants montalbanais, dans une ville où les trois quarts des négociants et des minotiers étaient « de la religion ».

La famille semble avoir été très présente au Désert et active dans la maintenance et la reconstitution des Eglises réformées. Notons que dans les années 1744-1745, la région montalbanaise avait connu la renaissance de l’Eglise et la tenue d’importantes assemblées que l’Intendant avait fini par juguler. Puis, à partir de 1750, des pasteurs avaient pu organiser les Eglises du Montalbanais.

De 1759 à 1765, le jeune André fait ses études au collège de sa ville natale. En 1765-66, il étudie la marine à Bordeaux et est officier de marine jusqu’en 1771. Dégoûté de la marine par des naufrages où il faillit perdre la vie, il se rend à Lausanne, au séminaire fondé par Antoine Court, où il se prépare au ministère pastoral. Il y reste jusqu’à sa consécration, le 21 avril 1773. Avant de quitter Lausanne, Jeanbon, selon la coutume du Désert, prend le pseudonyme catholique de Saint-André (comme Rabaut prend celui de Saint-Etienne).

Johannes Kepler, l’astronome protestant qui a découvert les lois du mouvement des planètes

Une récente conférence proposée par notre ami Edgar Soulié nous a permis de redécouvrir la personnalité de Johannes Kepler.

Une récente conférence proposée par notre ami Edgar Soulié nous a permis de redécouvrir la personnalité de Johannes Kepler.

Kepler naît en décembre 1571 au sein d’une famille protestante, luthérienne, installée dans le Wurtemberg.

Les aptitudes intellectuelles de Johannes s’étant manifestées pendant ses études à « l’école allemande », il poursuit ses études au séminaire protestant. Ses parents lui font découvrir l’astronomie. Ainsi, à peine âgé de 6 ans, sa mère l’emmène en haut d’une colline pour observer le passage d’une comète. De son côté, son père lui montre l’éclipse de lune du 31 janvier 1580, et comment cette dernière devint toute rouge. Kepler étudiera plus tard ce phénomène et l’expliquera dans l’un de ses ouvrages sur l’optique.

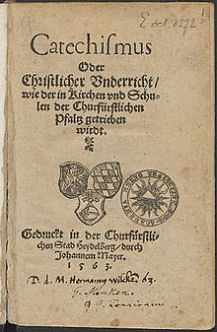

Le 450e anniversaire du Catéchisme de Heidelberg

Le mois dernier, la Faculté de théologie protestante de Paris a eu l’heureuse idée de proposer une très intéressante exposition destinée à commémorer le 450ème anniversaire du Catéchisme de Heidelberg. Si l’exposition est

malheureusement aujourd’hui terminée, la réédition il y a quelques semaines chez Labor et fides, du Catéchisme avec une importante préface due à la plume du professeur Pierre-Olivier Léchot, permet de rappeler cet évènement majeur de la Réforme protestante.

La ville de Heidelberg, capitale du Palatinat en Allemagne, ne resta pas à l’écart du bouillonnement des idées nouvelles au XVIe siècle, puisque six mois après avoir affiché ses 95 thèses à Wittenberg, Martin Luther y est venu les présenter.

Ces idées nouvelles ont, on le sait, entrainé d’importants changements dans les méthodes éducatives. Jusqu’alors, l’enseignement, privilège des riches, était donné en latin. A mesure que la Réforme progressait, de nombreuses écoles, ouvertes tant aux garçons qu’aux filles, étaient créées avec trois matières principales : la lecture, l’écriture et … le catéchisme ! Il n’est dès lors pas surprenant que le besoin se soit fait sentir d’un catéchisme, un catéchisme qui contribuerait à l’unification et à la solidification de la réforme religieuse, tout en répondant à un besoin élémentaire en matière d’enseignement.

Nouvelles du protestantisme français (Lettre 53-54)

Le Musée du Désert a ponctué la saison estivale de conférences et animations dont une assemblée nocturne. Le thème de l’Assemblée du dimanche 7 septembre, dont le culte a été présidé par le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, fut « Enfin libres ! » D’une mémoire à l’autre. D’un désert à l’autre. D’une … Lire la suite