Lion de Belfort, statue de la Liberté, du général Rapp, de Washington, de La Fayette, et de Vercingétorix (la statue équestre de Vercingétorix, à Clermont-Ferrand (1903).), etc. Bartholdi, auteur de ces œuvres devenues symboles, est né dans une famille bourgeoise protestante de Colmar en 1834.

Son père meurt jeune. Sa mère, s’installe alors à Paris. Auguste fait ses études au lycée Louis-le-Grand tout en suivant les cours du sculpteur Antoine Etex et du peintre Ary Scheffer. Baccalauréat en poche (1852), il se lance directement dans la sculpture sans passer par les Beaux Arts, et installe son atelier rue Vavin (Puis, 30 rue d’Assas lors de sa destruction liée au percement du Bd Raspail.). D’un grand voyage en Egypte et au Yémen, il rapporte la pratique de la photographie, des dessins et le sens du monumental. Sa statue en marbre de Champollion orne la cour du Collège de France à Paris (1875).

En juin et juillet, la ville de Sainte-Foy-la-Grande ( en juin sous l’égide de l’association Cœur de bastide et du Musée du pays foyen, en juillet à l’Hôtel-de-Ville de Sainte-Foy.), en Dordogne, va accueillir, après Paris

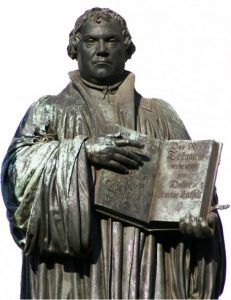

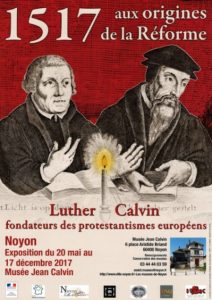

En juin et juillet, la ville de Sainte-Foy-la-Grande ( en juin sous l’égide de l’association Cœur de bastide et du Musée du pays foyen, en juillet à l’Hôtel-de-Ville de Sainte-Foy.), en Dordogne, va accueillir, après Paris Réforme, Luther et Calvin fondateurs des protestantismes européens du XVIe siècle » présente ces deux fondateurs du protestantisme qui ne se sont jamais rencontrés, ont certains principes communs, d’autres différents, des caractères et natures contrastées, mais ont tous deux contribué à diffuser l’usage courant des langues vernaculaires dans des domaines où le latin était le seul véhicule.

Réforme, Luther et Calvin fondateurs des protestantismes européens du XVIe siècle » présente ces deux fondateurs du protestantisme qui ne se sont jamais rencontrés, ont certains principes communs, d’autres différents, des caractères et natures contrastées, mais ont tous deux contribué à diffuser l’usage courant des langues vernaculaires dans des domaines où le latin était le seul véhicule.